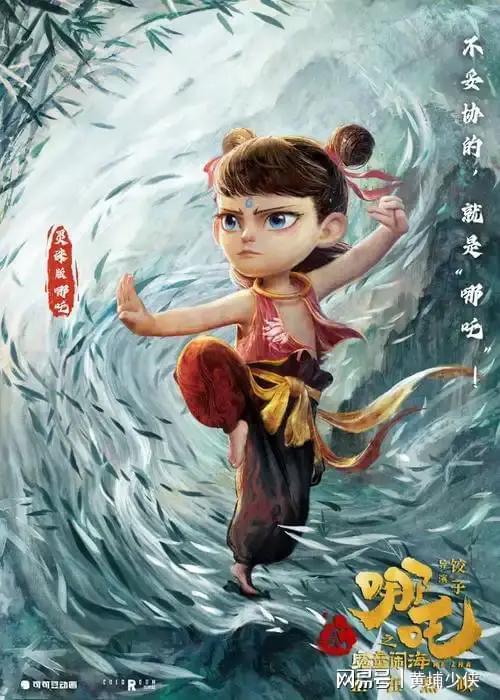

当《哪吒之魔童闹海》(以下简称《哪吒2》)以100亿票房刷新纪录时,中国电影市场再次沸腾。这部影片不仅是中国动画工业的里程碑,更是一场关于文化基因的深度对话。它用“逆天改命”的叙事,将中华文明的和谐内核与“能打”的生存哲学糅合,既展现了儒家文化早期的兵家智慧,也叩击着当代中国“落后就要挨打”的集体记忆。

《哪吒2》的叙事底色,植根于中华文明早期的兵家文化。影片中的哪吒,不再是传统神话中单纯的叛逆者,而是被赋予了“反抗天命、以战止战”的兵家特质。商周青铜器上的饕餮纹、夔龙纹被解构为视觉符号,三星堆文化的庄重与狞厉之美则成为角色设计的灵感来源。这种对古代战争美学的重现,映射了兵家文化中“以武卫道”的核心逻辑——正如商周青铜器既是礼器也是兵器,哪吒的“闹海”既是个人抗争,也是对强权秩序的挑战。

儒家文化虽以“仁”为本,但其早期与兵家并非对立。影片中,哪吒母亲殷夫人手持战国青铜剑、东海龙王敖光的关刀原型来自商代铜刀,这些细节暗示了儒家伦理与军事力量的共生关系。儒家强调“修身齐家治国平天下”,而“平天下”离不开“能打”的实力。《哪吒2》通过神话重构,揭示了中华文明中“文治”与“武功”的辩证统一。

哪吒的“我命由我不由天”,唤醒了观众对英雄主义的共鸣。这种英雄情结,本质是近代以来“落后就要挨打”创伤的投射。改革开放四十年,中国虽崛起为经济巨人,但国际话语权的争夺仍需要“能打”的文化符号。《战狼2》以1.6亿观影人次创造的票房神线》登顶中国影史观影人次榜的成绩,共同印证了一个现实:民众渴望通过银幕见证“强者叙事”,以此弥补历史屈辱感,重塑民族自信。

《哪吒2》的成功,恰恰在于它用现代技术将“能打”转化为文化软实力。影片中1900多个特效镜头、138家动画公司的协作,不仅展现了中国电影工业的成熟,更隐喻了“能打”背后的系统化支撑——从个体英雄到产业共同体,从技术突破到文化输出,中国正在构建一套完整的“战备体系”!

导演饺子在采访中坦言,国际团队曾因“傲慢与偏见”对中国项目敷衍了事,最终中国动画人选择“踏出一条自己的路”。这一细节揭示了一个残酷现实:文明对话中,“和谐”需以“能打”为底气。影片中,哪吒以战止战、以武证道的选择,恰如当代中国在国际秩序中的处境——只有敢于成为英雄、敢于直面强权,才能避免重蹈“挨打”覆辙。

《哪吒2》的全球票房突破10亿美元,证明“能打”叙事具有跨文化穿透力。当敖丙的龙鳞铠甲闪耀银幕、蒙古呼麦与侗族大歌交织成史诗配乐时,世界记住的不是暴力的征服,而是一个文明用技术创新与美学表达证明自身价值的姿态。这种姿态,既是对“战狼文化”单一性的超越,也是对中华文明“刚柔并济”特质的回归。

从《战狼2》到《哪吒2》,中国电影的市场选择折射出民族精神的嬗变:前者是“站起来”的呐喊,后者是“强起来”的宣言。两者共同指向一个真理——文明存续不能仅靠和谐的理想,更需要“能打”的实然。哪吒的烈火与战狼的,本质上都是中华文明在历史长河中淬炼出的生存智慧:以斗争求和平,则和平存;以退让求和平,则和平亡。

当《哪吒2》的票房数字仍在攀升,我们看到的不仅是一部电影的胜利,更是一个古老文明在现代化转型中,对自身基因的重新解码与对外部世界的铿锵回应。

发表评论